Risikomanagement bedeutet, tatsächliche und potenzielle Bedrohungen für Unternehmen zu erkennen, zu antizipieren und unter Kontrolle zu bringen. Diese Risiken (sei es finanzieller, regulatorischer, politischer oder ökologischer Art) können allesamt die Sicherheit und den Erfolg von Organisationen gefährden. Dies erfordert vor allem in den Einkaufsabteilungen eine klare Strategie, um mit einer bestimmten Kategorie von Risiken – den Lieferantenrisiken – umzugehen.

Risiken in Unternehmen

Die hier maßgebliche Norm ISO 31000 definiert Risiko als die „Auswirkung von Unsicherheit auf Ziele". Mit anderen Worten geht es um die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses und dessen Auswirkungen auf die Leistung eines Unternehmens.

Die Risikoprävention ist daher für den Fortbestand von Unternehmen von entscheidender Bedeutung, da sie es ihnen ermöglicht, ihre Sicherheit, ihr Wachstum und ihre Entwicklung langfristig zu gewährleisten. Angesichts der vielen Risiken, die um sie herum lauern, ist die Umsetzung eines effektiven Managementplans umso wichtiger.

Hier einige Beispiele:

-

finanzielle Risiken (Wechselkurs, Markt, Kredit, Zinssatz usw.)

-

regulatorische Risiken (Kontrolle, Vorschriften, nationale oder internationale Gesetzgebung usw.)

-

Risiken durch klimatische Bedingungen

-

politische Risiken

-

technologische Risiken

-

Risiken einer Verknappung der natürlichen Ressourcen usw.

Die Reduzierung von Lieferantenrisiken steht im Zentrum der Einkaufsprioritäten

Zu diesen Risiken gehören auch Lieferantenrisiken, die eine Problematik darstellen, die im Zentrum der Einkaufsfunktion steht. Eine Störung in den Beziehungen zu Lieferanten oder Auftragnehmern oder ihrerseits unangemessenes Verhalten kann dazu führen, dass sich die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens verschlechtert oder gar zum Erliegen kommt.

Es gibt vier Haupttypen von Risiken, die mit Einkaufsprozessen verbunden sind:

-

strategische (oder finanzielle) Risiken

-

vertragliche Risiken

-

operationelle Risiken

-

Reputationsrisiken

In der Praxis können sich diese in Form von wirtschaftlichen Schwierigkeiten, einem Rechtsstreit, einer Verzögerung bei der Beschaffung oder einer Handlung äußern, die nicht den etablierten guten ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Praktiken entspricht.

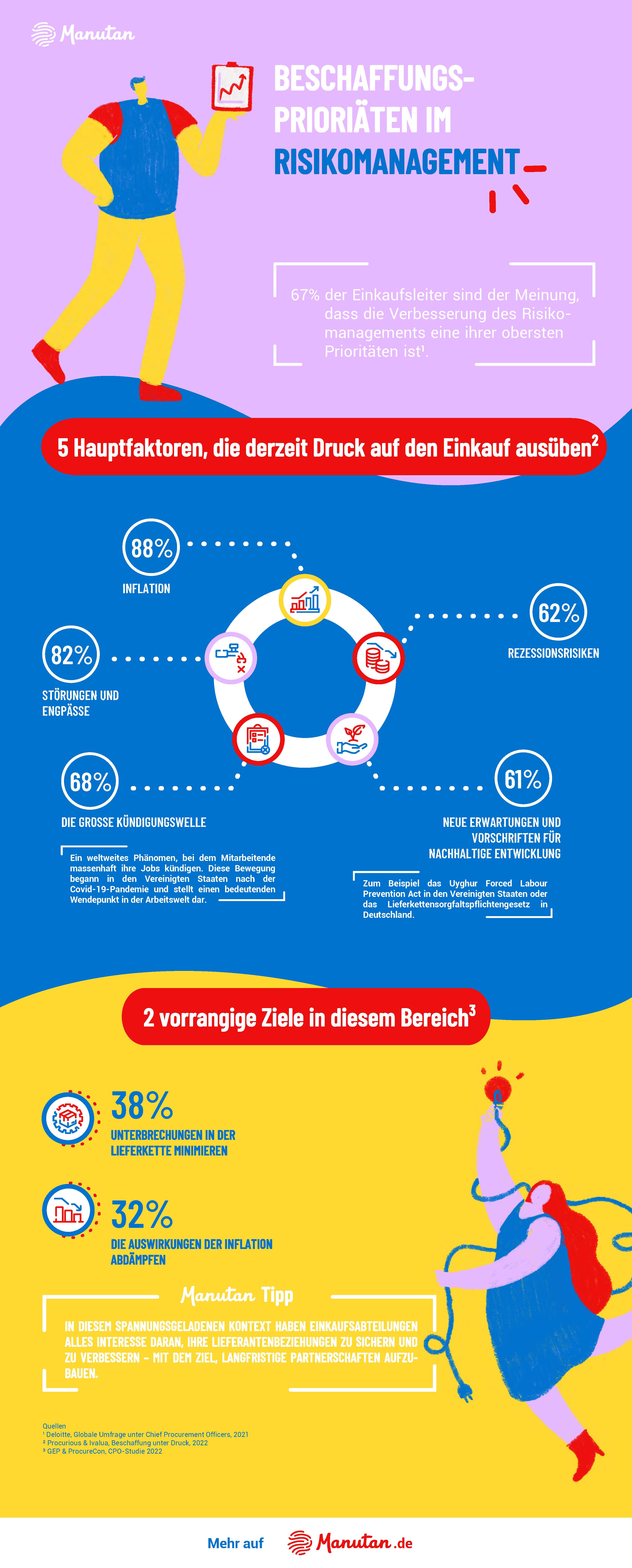

Mit zunehmender Komplexität und Umfang von Lieferketten nehmen auch die Risiken exponentiell zu. Laut der neuesten Umfrage der Beratungsgesellschaft Deloitte steht die Verbesserung des Risikomanagements daher ganz oben auf der Prioritätenliste der Einkaufsleiter. Sie haben daher keine andere Wahl, als das Risikomanagement in ihre Beschaffungsstrategie zu integrieren.

3 Schritte für Ihre Strategie zum Lieferantenrisikomanagement

Bevor ein Prozess für das Management von Lieferantenrisiken eingeführt werden kann, muss zunächst eine Einkaufspolitik formalisiert und umgesetzt werden. Anschließend können sich die Einkaufsabteilungen darauf konzentrieren, Lieferantenrisiken zu identifizieren und zu kartografieren, um Präventionsmaßnahmen umzusetzen. Dies geschieht in der Regel in drei Schritten.

1. Die Identifizierung von Risiken

In diesem ersten Schritt werden Risikoquellen, Ereignisse, deren Ursachen und mögliche Folgen über die gesamte Lieferkette hinweg identifiziert.

Ein Beispiel: Ein schlechtes Beschaffungsmanagement (Risikoquelle) kann aufgrund eines fehlenden Kapazitätsaudits (Ursache) zu einer Unterbrechung der Rohstoffversorgung beim Lieferanten (Ereignis) führen. Dies wiederum führt zu Lieferverzögerungen für das Kundenunternehmen (Folge).

Um diese Risikoidentifizierung durchzuführen, stehen den Einkaufsabteilungen mehrere Werkzeuge zur Verfügung:

-

die SWOT-Analyse

-

das Ishikawa-Diagramm

-

die 5-Why-Methode

-

das 7-S-Modell von McKinsey usw.

2. Die Risikobewertung

Anschließend müssen diese Risiken nach ihrer Kritikalitätsstufe gewichtet werden. Die ISO-Norm 3100 empfiehlt hierfür die beiden Analysekriterien Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeit.

Für diesen Schritt ist es wichtig, sich auf verlässliche Daten zu stützen, das heißt auf Informationen, die von Dritten (Ratingplattformen, Versicherungsgesellschaften usw.) bereitgestellt werden.

3. Das Risikomanagement

Der dritte Schritt umfasst die effiziente Verwaltung und Steuerung von Risiken. Die Herausforderung besteht darin, die Kommunikation mit den Lieferanten über diese Themen zu fördern und die potenziell beteiligten Abteilungen der Organisation einzubeziehen. In diesem Stadium müssen die Einkaufsabteilungen Strategien anwenden, die auf jedes Risiko und dessen Kritikalität zugeschnitten sind (Akzeptanz-, Vermeidungs-, Kontroll-, Übertragungs- oder Überwachungsstrategie).

Jede Strategie wird dann durch einen Aktionsplan, aber auch durch einen Notfallplan umgesetzt. Dies kann von einer einfachen Überwachung der Vorschriften bis hin zur Erstellung eines Fortschrittsplans reichen.

Die verschiedenen Strategien des Risikomanagements

-

Akzeptanz bedeutet, die Verantwortung für ein Risiko zu übernehmen

-

Vermeidung bedeutet, dass keine Risikoexposition zugelassen wird

-

Kontrolle zielt darauf ab, ein Risiko zu steuern oder zu beseitigen

-

Durch Übertragung kann die Verantwortung für ein Risiko geteilt werden

-

Bei der Überwachung wird ab einem kritischen Schwellenwert reagiert

Schließlich muss ein Governance-System eingerichtet werden, um langfristig ein leistungsfähiges Lieferantenrisikomanagement zu gewährleisten. Die Einkaufsteams, die in erster Linie für die Kontrolle dieser Risiken zuständig sind, können sich auf eine Roadmap mit den wichtigsten Ritualen stützen, welche sie in ihrem Alltag anwenden sollten, sowie auf eine integrierte Lösung für das Risikomanagement.

In einer zunehmend komplexen, unsicheren, ambivalenten und unbeständigen Welt lauern überall Risiken, welche die Leistung oder sogar den Fortbestand eines jeden Unternehmens gefährden können. Deshalb müssen die Unternehmen das Risikomanagement künftig in ihre tägliche Arbeit integrieren.

Innerhalb der Einkaufsabteilungen bedeutet dies eine genaue und umfassende Kartierung der Lieferantenrisiken sowie eine klare Strategievorstellung. Es sei daran erinnert, dass ein effektives Lieferantenrisikomanagement sowohl von der Agilität der Einkaufsabteilung als auch von der Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten abhängt.